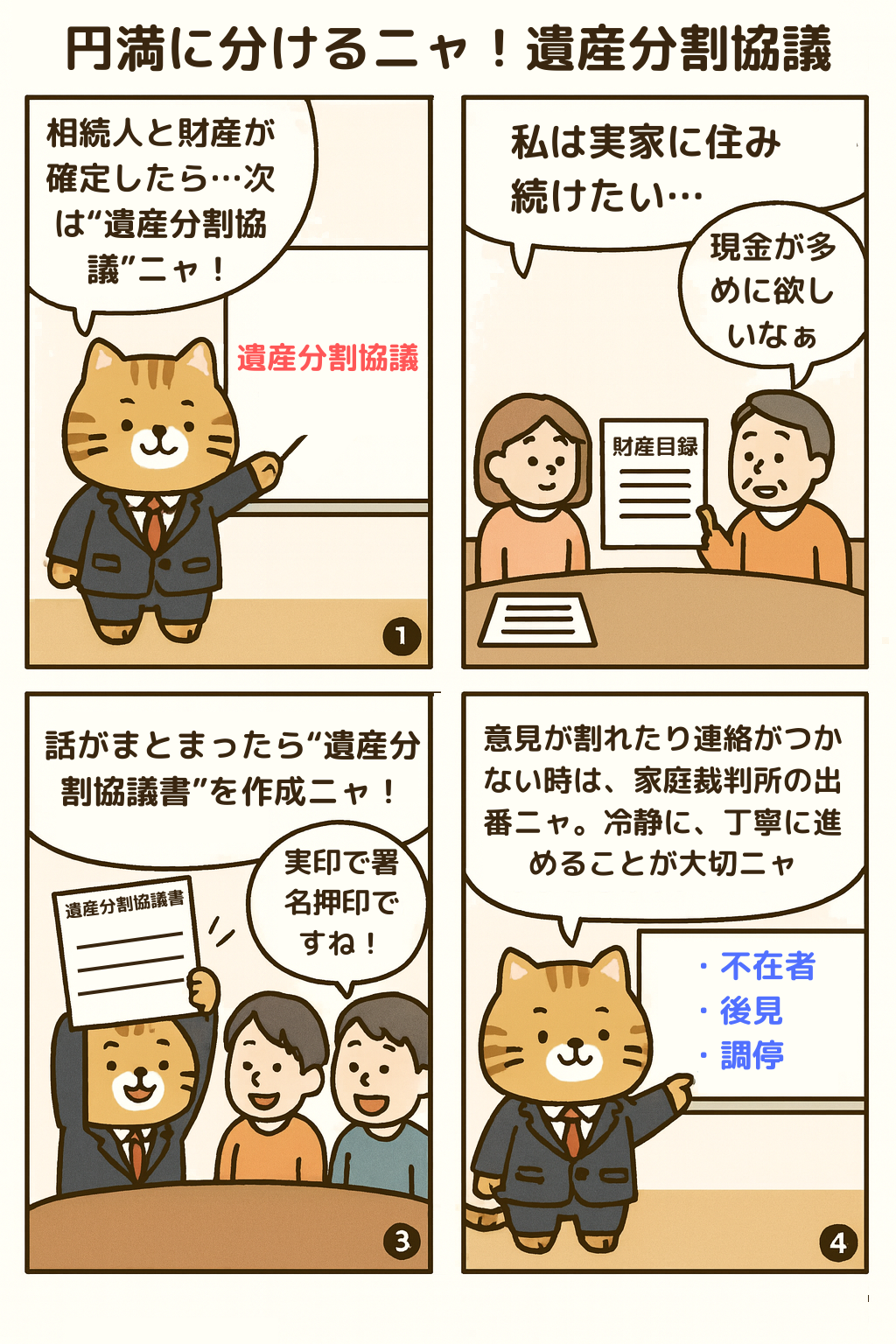

相続人が確定し、相続財産の全体が把握できたら、次は遺産の分け方を決める協議に進みます。これを「遺産分割協議」といいます。遺言書がない場合、または遺言書で一部しか指定されていない場合は、相続人全員の合意に基づいて財産を分ける必要があります。

遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、法定相続人全員で遺産の分け方について話し合うことです。話し合いの結果は、「遺産分割協議書」という書面にまとめ、相続人全員が署名・押印(実印)します。

協議は全員一致が原則で、一人でも反対者がいると成立しません。そのため、丁寧な説明や合意形成がとても重要になります。

協議の準備と進め方

協議をスムーズに進めるためには、以下の手順を踏むと良いでしょう。

財産目録の作成

相続財産の内容と評価額をまとめた一覧表を用意します。これにより、何をどう分けるかが視覚的に整理できます。

法定相続分の確認

法律で定められた相続分を確認しておきます。これを基準に協議を行うと、公平性が保たれやすくなります。ただし、話し合いによって法定相続分と異なる分け方も可能です。

相続人間の希望をすり合わせる

「不動産は誰が使うのか」「現金はどう分けるか」など、相続人同士で希望を出し合い、譲り合いながら調整していきます。

遺産分割協議書の作成

協議がまとまったら、その内容を明確に記載した協議書を作成します。不動産や預貯金の名義変更時に必要となるため、正確な記載と押印(実印+印鑑証明書)が必要です。

よくあるトラブルと対策

連絡が取れない相続人がいる

家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申立てることで対応できます。

認知症など判断能力のない相続人がいる

「成年後見人」を立てる必要があります。後見人が代わりに協議に参加します。

意見がまとまらない

協議が成立しない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。第三者である調停委員が仲介し、公正な解決を目指します。

協議が不要なケース

遺言書で財産の分け方がすべて明記されている場合は、基本的に遺産分割協議は不要です。ただし、実務上「遺言に書かれていない財産」や「相続人全員の同意で内容を変更したい」場合には、協議が行われることもあります。

遺産分割協議は、感情や人間関係が絡みやすいデリケートな場面です。話し合いを始める前に、事実関係や希望を整理し、冷静かつ丁寧に対応することが大切です。